قراءة فنية: محمد فتحي

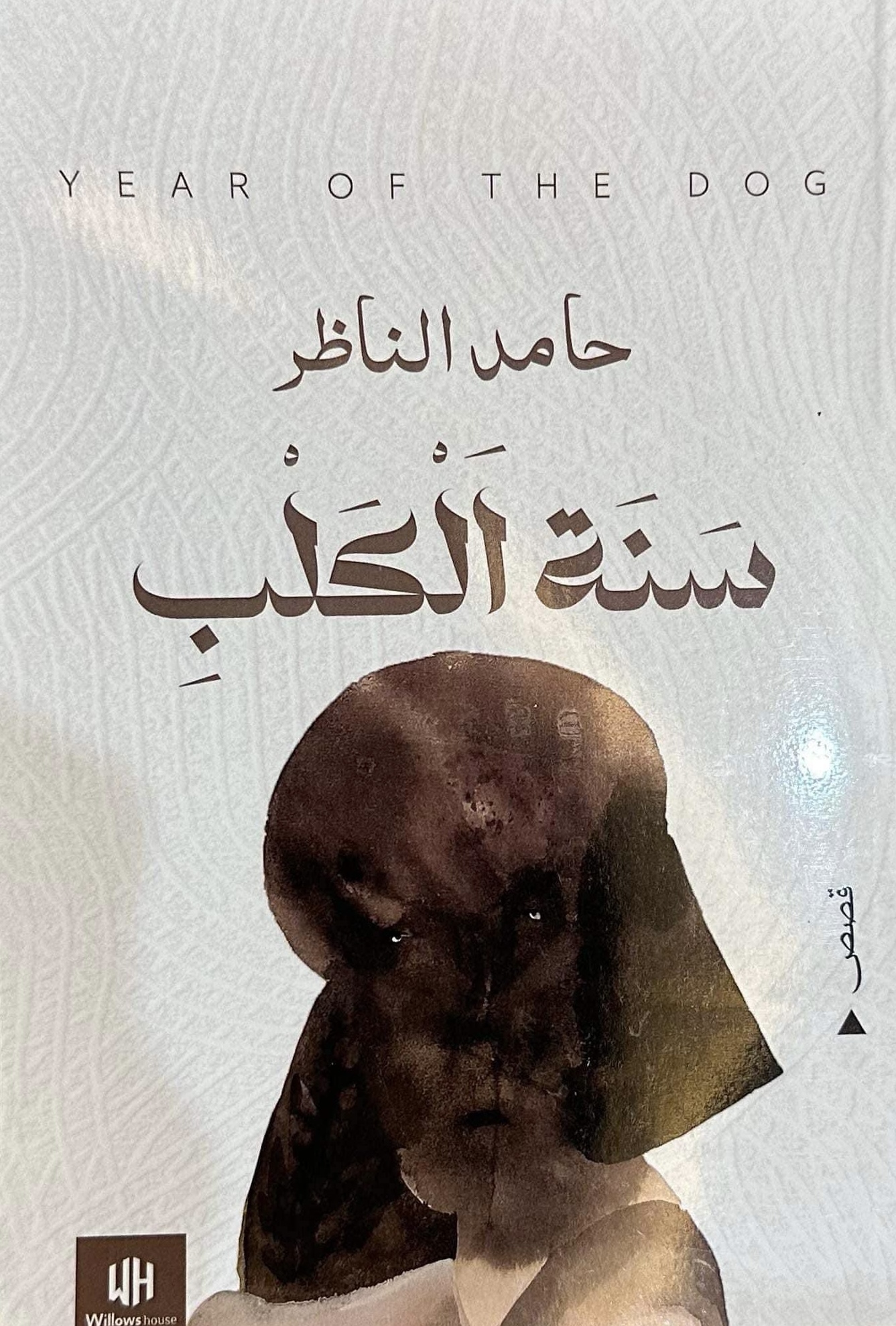

ليست القراءة، في بعض الكتب، فعل متعة عابرة، بل رحلة استبطان في الذاكرة والوجدان، وهذا ما تفعله مجموعة «سنة الكلب» للروائي والإعلامي السوداني حامد الناظر، الصادرة عن دار ويلوس –هاوس عام 2024. اثنتا عشرة قصة قصيرة، تتفاوت أطوالها بين الومضة المكثفة والسرد الممتد، لكنها تلتقي عند نبرة واحدة: محاولة فهم الإنسان السوداني، وهو يواجه الحياة، والحرب، والمنفى، والذاكرة، بلغة خفيفة الظل، عميقة الرموز.

تدور معظم حيوات أبطال المجموعة في السودان، أو في أمكنة غير محددة جغرافيًا، وكأن الكاتب يتعمد ترك المساحة مفتوحة ليصير المكان فكرة أكثر منه جغرافيا. قصص مثل «مدرستي الجديدة» و«الهدية» و«معلم سيراميك» تضع القارئ منذ البداية أمام عالم يبدو مألوفًا، لكنه سرعان ما ينزلق إلى طبقات أعمق من الدلالة، حيث التفاصيل الصغيرة تصبح مفاتيح لفهم أكبر.

في «معلم سيراميك»، تتجلى عبثية الحرب بأقصى صورها إيلامًا. ليست الحرب هنا معركة ولا خطابًا سياسيًا، بل كسرٌ صامت في حياة إنسان بسيط، وحلم يتشقق كما يتشقق الخزف تحت ضربة غير متوقعة. المشهد موجع لأنه لا يصرخ، بل يهمس، ويترك الألم يتسلل بهدوء إلى القارئ.

ويبلغ هذا الإحساس ذروته مرة أخرى في قصة «البيت الجديد»، حيث يتحول الحلم بالاستقرار إلى سؤال قاسٍ عن معنى الأمان في زمن الحرب. البيت، بوصفه رمزًا للحماية والجذور، يصبح شاهدًا على هشاشة كل شيء، وعلى قدرة العنف على تفريغ الأمكنة من معناها الإنساني.

في المقابل، تستدعي قصة «الهروب» طبقة تاريخية منسية من الوعي السوداني. هنا، لا يكتفي النص بسرد حكاية فردية، بل يفتح نافذة على تاريخ مقاومة الاستعمار في غرب السودان، مستحضرًا في الذاكرة قصيدة محمد الفيتوري «خلف الأفق الغربي سحاب أحمر لم يمطر»، التي رثى فيها استشهاد السلطان تاج الدين، سلطان دار أندوكا، في معركة دروتي ضد المستعمر الفرنسي قرب الجنينة. هذا التناص يمنح القصة عمقًا إضافيًا، ويجعل الهروب ليس فعل نجاة فقط، بل امتدادًا لسلسلة طويلة من الفقد والمقاومة.

أما قصة «سنة الكلب»، التي تحمل المجموعة اسمها، فهي من أكثر النصوص لفتًا للانتباه بطابعها الفلسفي ورمزيتها العالية. عبر حكاية تبدو بسيطة في ظاهرها، يمرر الكاتب نقدًا لاذعًا للواقع، ولعلاقة الإنسان بالسلطة والخوف والزمن، مستخدمًا الرمز لا بوصفه غموضًا، بل أداة كشف ذكية.

وتتنوع بقية القصص بين ثيمات الذاكرة («الزهايمر»)، والغياب («الرسالة»)، والعلاقة بين الأجيال («الشيخ والحفيد»)، والصداقة في مواجهة الموت («لا تمت يا صديقي»)، وصولًا إلى قصص مثل «ممشى اللافندر» و«ربطة عنق زرقاء»، حيث يشتبك السرد مع الفن والجمال بوصفهما خلاصًا مؤقتًا من قسوة الواقع. وربما لهذا السبب، تبدو «ممشى اللافندر» مرشحة لتكون خاتمة مثالية للمجموعة، لما تحمله من هدوء وعمق وتوظيف فني ناضج.

حامد الناظر، الروائي والإعلامي السوداني المقيم في الدوحة، ليس اسماً جديدًا على المشهد السردي. فقد سبق أن أصدر روايات لافتة مثل «فريج المرر»، و«نبوءة السقا»، و«الطاووس الأسود»، و«عينان خضراوان»، وغيرها. وفي «سنة الكلب»، يبرهن مرة أخرى على قدرته على تطويع القصة القصيرة لتكون مساحة كثيفة، تختزل حيوات كاملة في مشاهد خاطفة.

هذه المجموعة ليست فقط إضافة إلى مكتبة القصة السودانية، بل شهادة أدبية على زمن مضطرب، تُكتب بلا ضجيج، وتُقرأ ببطء، وتترك أثرها طويلًا. إنها دعوة للتأمل، وللسؤال، وربما للبحث عن معنى القراءة نفسها، حين تتحول إلى فعل مقاومة هادئة في وجه القسوة.